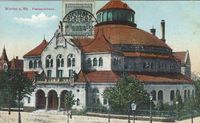

Städtische Spiel- und Festhaus in Worms

Druckgrafiken um 1890

Lutherfestspiele 1883 im Wormser Theater

Historische Aufnahmen aus dem Wormser Stadtarchiv.

Das Städtische Spiel- und Festhaus in Worms wurde 1889 eröffnet und war ein Theater- und Veranstaltungsgebäude. Es entstand auf Initiative von Friedrich Wilhelm Schoen, einem theaterbegeisterten Großindustriellen, dem Schriftsteller Hans Herrig und dem Architekten Otto March. Das Ziel war, möglichst vielen Menschen den Theaterbesuch zu ermöglichen, weshalb die Eintrittspreise niedrig gehalten wurden. Das Gebäude wurde im neuromanischen Stil errichtet und hatte einen kreisförmigen Zuschauerraum, der von einer Vorderbühne durchdrungen wurde.

Das Volkstheater-Konzept der Initiatoren erwies sich in der Praxis als unpraktisch, und die Vorderbühne wurde 1906 aufgegeben. Nach einem Brand im Jahr 1932 wurde das Theater wiederaufgebaut, erlitt jedoch im Zweiten Weltkrieg schwere Schäden. Der Zuschauerraum brannte vollständig aus, und große Teile der Außenwand stürzten ein.

Link-Tipp:

Nach dem Krieg wurde der Theatersaal 1966 in modernen Formen wiedererrichtet, während die Nebengebäude für den Bau des Kultur- und Tagungszentrums "Das Wormser" abgebrochen wurden. Der denkmalgeschützte Theatersaal wurde in das neue Zentrum integriert.

Der Nibelungenwandteppich in Worms, der zur Eröffnung des Spiel- und Festhauses im Jahr 1966 entstand, ist ein monumentales Kunstwerk, das die Bedeutung des Nibelungenthemas für die Stadt Worms unterstreicht. Hier sind die wichtigsten Details zu diesem bedeutenden Wandteppich:

Merkmale des Teppichs:

Maße: Der Teppich ist 6,25 Meter hoch und 15,35 Meter lang, was eine Gesamtfläche von 90 Quadratmetern ergibt.

Material: Der Teppich wurde aus Wolle geknüpft und stellt ein herausragendes Beispiel der Teppichkunst des 20. Jahrhunderts dar.

Gestaltung: Der Entwurf stammt von Professor Hermann Kaspar (19. April 1904 in Regensburg; † 2. August 1986 in Lindau), einem bekannten Maler und Entwurfszeichner für Textilien, Wandgemälde und Mosaike.

Ausführung: Angefertigt wurde der Teppich in der Bildteppichweberei Edith Müller-Ortloff in Meersburg.

Reinigung: Im Zuge der Sanierung des Wormser Theaters wurde der Teppich von einer belgischen Spezialfirma gereinigt, wobei die Kosten hierfür 60.000 Euro betrugen.

Darstellung und Symbolik: Der Teppich zeigt Schlüsselszenen aus dem Nibelungenlied**, die durch den Schicksalsfaden der drei übergroßen Nornen miteinander verbunden sind.

Zweite Norne: Sie leitet den Faden weiter.

Dritte Norne: Sie schneidet den Faden ab.

Diese Schicksalsdarstellung verleiht den dargestellten Szenen eine besondere Tiefe und symbolisiert die Unvermeidbarkeit der Tragödie, die sich im Nibelungenlied entfaltet.

Der Teppich wurde für 90.000 DM angeschafft, was den hohen Wert und die Bedeutung des Kunstwerks für die Stadt unterstreicht. Er ist nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine kulturelle Verbindung zwischen der Stadt Worms und der Nibelungensage.

Der Nibelungenwandteppich ist ein zentrales Element, das die kulturelle und literarische Geschichte der Stadt Worms würdigt und sichtbar macht.

Sammeln für das neue Festhaus

Werbestempel der Stadt Worms zur Eröffnungswoche 1966

Stars 1966 - 2007 Auszüge aus den Gästebüchern des Wormser Theaters

05.11.2015 Treffen der Superstars im Wormser Theater

11. November 2016

50 Jahre ist es her, dass das Wormser Theater im Jahre 1966 seine Wiedereröffnung feierte. Seit dem ist viel passiert. Die gravierendste Veränderung dürfte wohl die Erweiterung zum Kultur- und Tagungszentrum 2008 gewesen sein und die damit verbundene Namensänderung in „Das Wormser“. Also bestand gleich mehrfach Grund zum Feiern.

Auszug aus meiner Autogrammsammlung "Stars im Wormser Theater"

Impressionen zum Wormser

PDF zur Ausstellung "125 Jahre Wormser Festhaus" 2014

Drohnenflug im Wormser

.jpg/picture-200?_=1926addecf0)

.jpg/picture-200?_=1926adde520)

.jpg/picture-200?_=1926ade4ab0)

.jpg/picture-200?_=1926ade5668)